親が一人暮らしで亡くなった…知っておきたい対応と手続き・遺品整理について

投稿日:

更新日:

- その他

「一人暮らしをしていた親が急に亡くなった、何をしたら良い?」 急な訃報を受け取ると頭が真っ白になり、次に起こすべきアクションが思いつかない方も多いでしょう。

そんな時に役立つように、この記事では一人暮らしの親が亡くなった時にすべきことを中心に、必要な知識をまとめています。

・亡くなった直後の対応と手続き

死亡診断書の取得から葬儀の準備、火葬許可証の申請など、最初に行うべき手続きを時系列で説明します。

・葬儀後の行政手続きと届出

死亡届の提出や健康保険証の返却、年金受給停止など、必要な手続きをチェックリスト形式で解説します。

・遺産相続と財産整理の進め方

遺言書の確認から遺産分割、相続税の申告まで、相続に関わる重要事項をわかりやすく説明します。

・日常生活の整理と遺品整理

携帯電話やクレジットカードの解約方法、賃貸契約の解除、遺品整理の具体的な進め方を詳細に解説します。

孤独死が増加傾向にある現代社会において、一人暮らしの親の死去は決して他人事ではありません。

この記事を読んで、もしもの時の心構えと対応方法を知っておくことで、悲しみの中でも冷静に行動できるようになるでしょう。

遺品整理業者をお探しの方へ!

- 大阪で遺品整理はこちら

- 東京で遺品整理はこちら

- 静岡で遺品整理はこちら

- 福岡で遺品整理はこちら

- 愛知で遺品整理はこちら

- 埼玉で遺品整理はこちら

- 神奈川で遺品整理はこちら

- その他の遺品整理エリアはこちら

遠方からでも大歓迎!

遺品整理、生前整理ならお任せください。

すぐに駆けつけます!

- 365日年中無休で対応

- 最短30分で駆けつけ見積もり

- 鍵預かり、遠方対応可能

- ご見積もり後のキャンセル無料

目次

一人暮らしの親が亡くなったらまず何をすべきか

大切な方を失った悲しみを癒す間もなく、親が亡くなった後はたくさんの手続きをしなければなりません。

まずは冷静に、1つずつチェックリストを作るなどして対応していきましょう。

ここからは、一人暮らしの親や親族が亡くなった場合の手続きについて紹介します。

突然の訃報で最初にすること

突然の訃報を受けたらまず深呼吸をして、心を落ち着けるようにしましょう。

すぐに亡くなった方の元へ向かう必要がある場合でも、車での移動は避けてタクシーなどを使うようにしてください。

自分では冷静なつもりでいても、平静を保てていない可能性があるからです。

また、一人暮らしの親が亡くなった場合は発見が遅れ、警察による検死が必要な場合があります。

その際はご遺体の確認に時間がかかることがあるため、警察の指示に従いましょう。

また悲しみが深く何も手につかないような場合は信頼できる家族や友人に連絡を取り、精神的なサポートを受けることも忘れないでください。

どんなに辛くても、一人で抱え込まないことが大切です。

お医者さんに死亡診断書を訪ねる

死亡診断書は医師によって本人が亡くなったことを証明するための書類で、この後の火葬や銀行口座の凍結など、いろいろな手続きに使用します。

そのため、まずはお医者さんに死亡診断書について訪ねましょう。

病院で亡くなった場合は、担当医から自動的に死亡診断書が発行されるはずです。

また自宅で死亡した場合はかかりつけ医に連絡し、死亡診断書を発行してもらってください。

なお孤独死や事故などで一人暮らしの親が死亡した場合は、警察による検死が行われ、「死体検案書」が発行されます。

死体検案書は死亡診断書と同じ役割を持つ公的な書類なので、受け取って保管をしておきましょう。

死亡診断書の発行方法を詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

葬儀社を選ぶ

親しい方を見送るための葬儀は、できれば故人の希望や遺族の気持ちに沿ったお別れにしたいものです。

一人暮らしの場合、生前の希望を聞いていなかったり、遺言書などが見つからなかったりすることもあります。

そのような場合は、家族で話し合い、故人の人柄や生き方に合った見送り方を考えてみましょう。

病院で亡くなった場合は、病院が提携している葬儀社のカタログなどを見せてもらえるので、その中から選ぶと手続きがスムーズです。

なお、葬儀社を選ぶ際は複数の葬儀社に見積もりを依頼し、サービス内容や費用を比較することをおすすめします。

最近では小規模な家族葬を選ぶ方も増えていますので、無理に大きな葬儀にする必要はありません。

予算に合わせて、無理のない範囲で故人とのお別れの場を作りましょう。

火葬許可証の取得

死亡診断書(死体検案書)を受け取ったら、次は火葬許可証を取得します。

火葬許可証とは亡くなった方を火葬してお骨を埋葬するために必要な許可証で、この許可を得ずに遺体を火葬することはできません。

火葬許可証の受け取りは亡くなった方の居住地の役所の窓口でおこないます。

窓口へ行って「火葬許可証が欲しい」といえば、必要な書類や手続きを案内してもらえるので、その指示に従いましょう。

補足として、火葬許可証の手続きは役所の営業時間内に行う必要があるため、休日・夜間に親が亡くなった場合は、当番窓口や翌営業日に書類をもらいに行ってください。

ただし、役所の営業時間内に行う必要があるため、休日や夜間の場合は当番窓口や翌営業日の対応となることがあります。

なお、葬儀社に葬儀を依頼するとスタッフが火葬許可証の取得を代行してくれる場合があります。

忙しくて役所へ行けないなどの事情がある場合は、葬儀社に依頼しましょう。

大切な人々への連絡

訃報を知らせる範囲や方法は、家族で話し合って決めます。

親族や親しい友人、故人の勤務先(退職していた場合は元同僚など)には、すぐに連絡しましょう。

知人などには葬儀が終わってからの連絡でも構いませんので、まずは優先順位をつけて葬儀に招待する方へ優先的に連絡してください。

葬儀の日程も訃報の連絡で伝えると安心です。

また、大切な方への連絡作業はかなり骨が折れる作業のため、家族で分担するのがおすすめです。

「こっちの親戚には私、職場にはあなた」という風に振り分けて連絡を済ませましょう。

お通夜と葬儀の準備をする

知人への連絡が終わったら、お通夜と葬儀の準備を進めていきましょう。

葬儀社に依頼している場合は葬儀社が相談に乗ってくれるので、お通夜や葬儀の日程や内容、参加者に合わせてお弁当の発注など細かな打ち合わせをしていきます。

遺影に使う写真、スライドショーに使う動画などが必要なら、この時点で探しておきましょう。

なお、故人がエンディングノートなどに希望を残している場合は、なるべく故人の遺志を尊重する形で取りまとめてあげてください。

なお、特に希望がない場合は喪主を中心に家族間で話し合い、納得のいく形で葬儀をします。

例えば、家族葬にするのかある程度の人数が参加できる葬儀にするのかなど、家族間でも意見が違うはずです。

喪主の方がリードをとりながら、納得のいくお別れの儀式にしてください。

またこの際に、葬儀に参列する弔問客への対応をする人、香典返しを用意する人などの担当を決めておくと、当日慌てずに葬儀を執り行えます。

死亡後の手続きについて詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

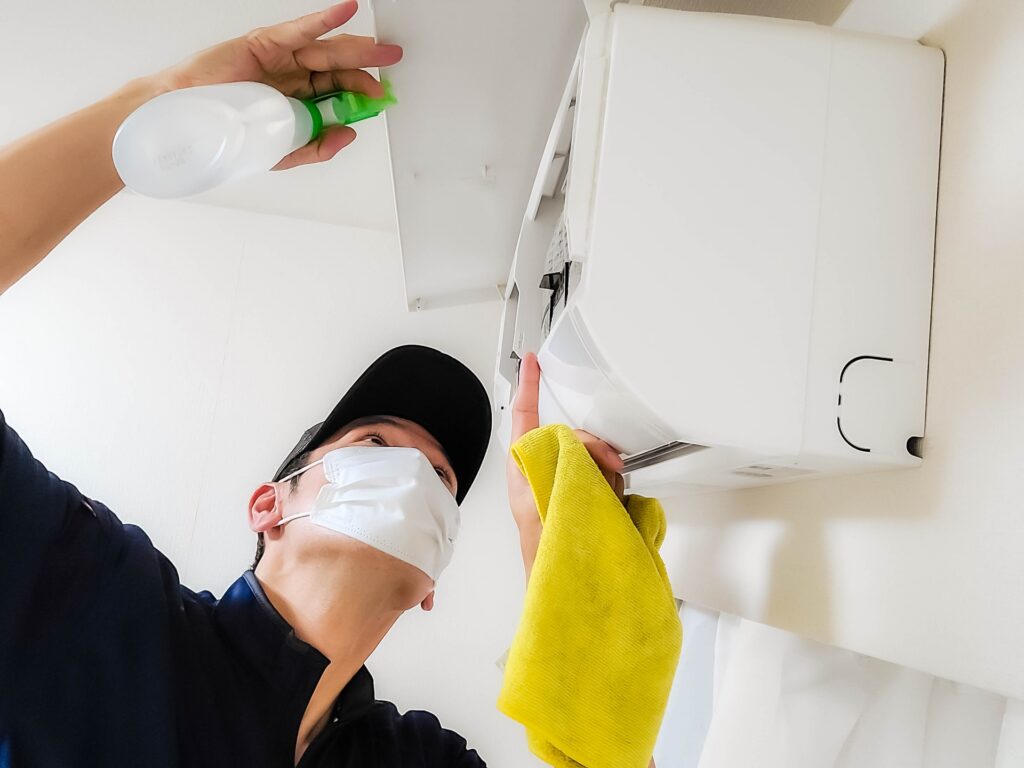

一人暮らしの場合、死後時間が経過している場合は特殊清掃も必要

一人暮らしの方が亡くなった場合に発見が遅れることがあり、通常の清掃では対応できない状況になっていることもあります。

特に夏場や室温が高い環境では、ご遺体から出る体液などが床や家具に浸透してしまい、悪臭や建物の躯体自体に影響を与える場合もあります。

このような場合は、特殊清掃業者へ依頼して部屋を清掃しなければなりません。

特殊清掃は一般的な清掃とは異なり、特殊な薬剤や消毒などをして、徹底的に人が亡くなったお部屋をきれいにすることです。

通常の清掃作業よりも特殊な技術を要するため費用は高額ですが、周辺の方へ迷惑をかけないように、また故人のためにも必ずおこないましょう。

孤独死は増加傾向にある

今この記事を読んでいる方の中で、親がまだ元気な方は一人暮らしの親が亡くなることを想像できないかもしれません。

たまに不安はよぎるものの「まだ元気だし」と思っているかもしれませんね。

しかし、孤独死は年々増加傾向にあり、もしかしたら自分の親が孤独死する可能性がないとは言い切れないもの。

今の日本は少子高齢化社会と核家族化の影響で、一人暮らしの高齢者が急増しています。

一般財団法人 日本少額短期保険協会の「第9回孤独死現状レポート」によると、孤独死の件数は年々増加しており、社会問題となっています。

このデータを見ると、一人暮らしの親が急に亡くなるのが身近な問題に思えてきたのではないでしょうか?

一人暮らしの親が孤独死するのを防ぐためには、見守りカメラの導入や福祉の利用なども検討しておきましょう。

地域の民生委員や自治会などと連携し、日頃から見守りのネットワークを作っておくことも大切です。

また、縁起でもないと思わずもしもの時に備えて話し合いをすることで、慌てず冷静な対応を取れます。

特殊清掃について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

一人暮らしの親が亡くなった後の手続きリスト

一人暮らしの親の葬儀が終わった後も行政手続きや金融機関への届出など、やるべきことがたくさんあります。

以下に主な手続きをまとめましたので、チェックリストとしてご活用ください。

死亡届を提出

親が亡くなったら医師に死亡診断書をもらい、それから7日以内に亡くなった方の居住地または死亡地の役場へ届出を出さなければなりません。

死亡届の用紙は市役所または病院で受け取れるので、その届出に必要事項を記載して窓口へ出しましょう。

記入方法がわからない場合は、役所の窓口できけば書き方を詳しく教えてもらえるので、不明点はなんでも聞いてみましょう。

なお、葬儀を葬儀社に依頼している場合は、この手続きも代行してくれる場合があるため、不安なら確認しておいてください。

国民健康保険証の返却

一人暮らしの親が亡くなると、加入していた健康保険証明を返却しなければなりません。

手続きの際には、亡くなった方の保険証、死亡診断書(写し可)、印鑑、申請者の身分証明書などが必要です。

国民健康保険の場合は死亡後14日以内に市区町村の窓口へ保険証を返却しなければなりません。

社会保険や後期高齢者医療制度へ加入していた場合も同様に、それぞれの窓口へ保険証を返却してください。

なお、この際に葬祭費の支給申請も行えますので、葬儀の領収書があれば一緒に持参しましょう。

介護保険の資格喪失届

親が介護保険を利用していた場合は、介護保険課へ資格喪失届を提出してください

この際に介護保険証を同時に返却する必要があるため、介護保険証と死亡診断書の写し、印鑑を持参しましょう。

また、介護サービスを利用していた場合はその施設の事業者、ケアマネージャーにも死亡の連絡を入れます。

なお、万が一介護保険の資格喪失届を出し忘れると保険料を請求される可能性があるため、忘れずに資格喪失届を出してください。

年金受給停止の手続き

親御さんが年金を受給していた場合、日本年金機構または年金事務所に死亡届を提出し、受給停止の手続きを行います。

年金は亡くなった月分まで支給されるため、それ以降に振り込まれた分は返還する必要があります。

手続きには、年金証書、死亡診断書(写し可)、印鑑、戸籍謄本などが必要です。

また、未支給年金の請求や遺族年金の手続きも同時に行うことができますので、窓口で相談してみましょう。

年金手続きは複雑なことも多いため、不明点があれば年金事務所の専門家に相談することをおすすめします。

国民年金の死亡一時金を請求

国民年金の加入期間が3年(36カ月)以上ある方が亡くなり、遺族基礎年金などを受けられない場合、死亡一時金を請求できます。

請求できるのは、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、祖父母、孫などで、手続きは亡くなった日から2年以内に行う必要があります。

なお必要書類は、死亡一時金請求書、死亡診断書(写し可)、戸籍謄本、住民票、印鑑などです。事前に用意しておくと、手続きをスムーズに進められます。

国民年金の死亡一時金の支給額は加入期間によって異なりますので、詳しくは年金事務所で確認しましょう。

雇用保険受給資格者証を返還

親御さんが失業給付を受けていた場合、ハローワークに雇用保険受給資格者証を返還する必要があります。

手続きには、雇用保険受給資格者証、死亡診断書(写し可)、印鑑などが必要です。

「基本手当の受給資格者が死亡した場合、その死亡前に支給すべきことが確定していた基本手当については、一定の遺族に対して支給する。」引用:雇用保険法 第32条の2

遺族がいる場合は未支給の失業給付を受け取ることができる場合もありますので、窓口で相談してみましょう。

この場合の申請期限は死亡した日の翌日から1ヶ月以内と期限がかなり短く、それを過ぎると一切の請求ができません。

可能な限り早く申請をしてください。

葬祭費・埋葬費の給付申請

親御さんの加入していた健康保険によって、葬祭費(または埋葬料)を受け取ることができます。

申請先は国民健康保険の場合は市区町村の窓口、社会保険の場合は勤務先または年金事務所、後期高齢者医療制度の場合は広域連合です。

支給額は保険の種類によって異なりますが、一般的に3〜7万円程度です。

なお、申請には、葬儀の領収書、申請者の身分証明書、死亡診断書(写し可)、印鑑などが必要です。

申請期限は保険の種類によって異なりますので、早めに確認しておきましょう。

高額医療費の還付申請

親御さんが亡くなる前に高額な医療費を支払っていた場合、高額療養費の還付を受けられる可能性があります。

高額医療費制度とは自己負担限度額を超えた部分を払い戻してもらえる制度です。

高額医療費の還付申請は、加入していた健康保険の窓口に申請しましょう。

申請には、医療費の領収書、死亡診断書(写し可)、印鑑、振込先口座情報などが必要です。

申請期限は通常2年以内ですが、葬儀等にお金がかかる時期でもあるため、なるべく早めに手続きをしましょう。

運転免許証の返納

親御さんが運転免許証を持っていた場合、最寄りの警察署または運転免許センターに返納します。

手続きには、運転免許証、死亡診断書(写し可)、申請者の身分証明書などが必要です。

返納手続きを忘れると、免許証が不正に使用されるリスクがありますので、必ず返納しましょう。

なお免許の返納に明確な期限は設けられていませんが、できるだけ早く返納することが推奨されています。

親が亡くなった場合の遺産の整理・相続手続き

親御さんの日常的な手続きが一段落したら、次は遺産相続の手続きを進めていきます。

相続は複雑な手続きが多いため、弁護士や司法書士、税理士などの専門的な知識を持つ人に相談することをおすすめします。

以下に主な手続きをまとめましたので参考にしてください。

遺言書の確認

まず、遺言書があるかどうか確認しましょう。

自宅の金庫や書類入れの中、銀行の貸金庫、あるいは公正証書遺言として法務局に保管されている可能性があります。

遺言書が見つかった場合、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要です(法務局保管の自筆証書遺言と公正証書遺言は不要)。

遺言書の内容に従って遺産分割を行うことで、相続人間のトラブルを防ぐことができます。

遺言書がない場合は家族の話し合いで遺産を配分していくことになりますが、トラブルになりやすいのが難点。

話し合いの際は司法書士等など第三者に参加してもらい、アドバイスをもらいながら話し合うのがおすすめです。

株式などの保有資産の名義変更

親御さんが株式や投資信託などの金融資産を保有していた場合は、相続人への名義変更が必要です。

名義変更の手続きは証券会社や銀行などの窓口でおこないましょう。

なおその際は被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書と相続人全員の印鑑を持参する必要があります。

資産の種類や金融機関により手続き方法や必要書類が異なる場合があるため、各窓口に事前に確認しておくのが確実です。

金融資産の中でも株式は特に名義変更に時間がかかるケースが多いため、手続きは早めに済ませましょう。

遺産分割

遺言書がない場合、相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決める必要があります。

話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印して分割協議完了です。

なお、遺産分割ではトラブルが発生しやすく、協議がまとまらないことも。

そのため司法書士や弁護士に参加してもらってアドバイスをもらうのがおすすめです。

それでも話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てて、司法の判断を仰ぐのもおすすめです。

なお、遺産分割協議に期限はありませんが、なるべく早く実施するのに越したことはありません。

遺産相続の期限について

まず相続税申告は本人が亡くなった事実を知ってから(一般的には死亡日から)10ヶ月以内、相続の登記は3年以内に済ませる必要があるからです。

また、死亡から10年経過すると特別受益や寄与分についての権利を主張できなくなります。

| ※特別受益とは…相続人の一部だけが被相続人(この場合は親)から受けた遺贈、生前贈与のことです。親が子供に生前に家を建ててあげたなどの例が当てはまります。 ※寄与分とは…相続人の一部が被相続人の財産の維持や増加に貢献したことで、より多くの遺産を受け取れる制度です。 |

例えば、実家の家業をほぼ無償で手伝って利益を増やすのに貢献したなどの場合が当てはまります。

相続税の申告

親御さんの遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、相続税の申告が必要です。

例えば、相続人が2名いる場合は(3,000万円+1,200万円)=4,200万円が基礎控除額です。

遺産総額が4,200万円以下なら基礎控除額で相殺され、相続税は発生しません。

反対に遺産総額が4,200万円以上であれば、相続税の支払いが必要となります。

相続税の申告期限について

相続税の申告・納付期限は、亡くなった日から10カ月以内で、期限を過ぎると加算税や延滞税を課される可能性があるため、早めに手続きをしましょう。

財産目録の作成等は複雑かつ必要な書類も非常に多いため、税理士などに依頼して申請までサポートを受けるのがおすすめです。

相続税について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

準確定申告

親が亡くなった年の1月1日から亡くなるまで所得がある場合は、相続人が親に代わって「準確定申告」をおこないます。

なお、親がサラリーマンで年末調整が終わっている場合は、原則この手続きは不要です。

ただし、不動産を所有していたり、副業で事業所得を得ていた場合は別で申告が必要になるので注意しましょう。

なお、準確定申告の期限は亡くなった日から4ヶ月以内とかなり期限が短いため、早めに親の所得を把握して手続きをしてください。

その際は源泉徴収票や医療費の領収書、確定申告書や納税書、印鑑などを用意しましょう。

医療費等などの出費は所得から差し引いて計上できるので、必ず用意してください。

確定申告の手続きについて不安がある方は、遺産相続を任せる際に税理士に一任しましょう。

生命保険金の受け取り

親の生命保険の受取人に指定されていた方は、生命保険金の手続きをおこないましょう。

まずは保険証書を探して、どこの保険会社へ加入していたか調べる必要があります。

保険証券が見つからない場合でも、生命保険協会の「契約内容登録制度」で調べることができますので、諦めずに確認してみましょう。

生命保険金の受け取り手続きは、親が加入していた保険会社または取扱代理店でおこないます。

一般的に保険金請求書や保険証書、死亡診断書や戸籍謄本等が必要になるため、事前に揃えておくと手続きがスムーズです。

生命保険会社によって手続きの流れや書類が違う可能性もあるので、事前に確認しておきましょう。

生命保険金は課税対象か?

ここで「生命保険金は相続に含めるの?」と疑問を持つ方もいるでしょう。

結論からいうと、生命保険金は原則相続財産には該当しません。

ただし、相続税の計算上「みなし相続財産」として加算される場合があります。

生命保険金は原則として相続財産にはなりませんが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として加算されることがあります。

これは生命保険金自体が「被相続人が亡くならなければ発生しなかった財産」だからです。

| ※みなし相続財産とは…本来の相続財産に加えて「相続財産とみなされる財産」のことです。 |

生命保険金は本来受取人の財産なのですが、生命保険の額が(500万円×相続人の数)を超えた場合は課税対象になります。

例えば、相続人が1名で生命保険金が1,000万円おりた場合は、非課税枠である500万円(500万円×1名)を超えるため、500万円分が課税対象となります。

保険の手続きについて詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

親が亡くなった場合の日常生活の整理・手続き

一人暮らしの親が亡くなった場合、親が利用していたサービスの整理や手続きも必要です。

主に必要になる手続きをまとめたので、お役立てください。

携帯電話:解約

親が使用していた携帯電話は、解約または名義変更、日割りの使用料や携帯本体の分割料金の残債の支払いが必要です。

まずは携帯電話のキャリアショップ、カスタマーセンター等へ契約者が死亡した旨を連絡しましょう。

契約者が死亡した際の手続きを案内されるので、指示に従って解約または名義変更をおこないます。

必要な書類は携帯電話本体や契約書、死亡診断書の写し、相続人の本人確認書類が一般的です。その他なにか必要なものがあるかどうかは、キャリアに直接確認しましょう。

また、日割りの使用料や携帯本体の残債はキャリアショップで一括支払いするか、分割での支払いを選べる場合が多いです。

なお、携帯電話を解約して電話機を返却する場合は、その中のデータが全て抹消されます。

思い出の写真や電話帳の情報などが必要な場合は、SDカードやクラウドへ移行させて、データを保管しておきましょう。

クレジットカードの利用停止

親が使用していたクレジットカードの利用停止手続きも必要です。

クレジットカード会社に連絡をして、死亡の事実を知らせるとカスタマーセンターから手続きの流れを案内されるので、案内通りに書類の送付等を実施しましょう。

一般的に死亡によるクレジットカード停止の手続きには、死亡診断書や相続人の身分証明書が必要です。

書類の送付方法はFAXや郵送、オンライン提出などカード会社によって違うので、カスタマーセンターでよく確認しましょう。

なお、クレジットカードですでに発生している請求を取り消すことはできません。

そのため、残債の精算が残っている場合は支払い方法についてもカスタマーセンターに確認してください。

相続放棄している場合は支払いは不要です。

また、クレジットカードから自動で引き落としされるサービス等は、別で解約が必要な点に注意してください。

クレジットカードの停止と連動して解約されるわけではないので、明細を確認して、定期的に引き落とされているサービスがあれば、それぞれ連絡をして手続きしましょう。

サブスクサービスの解約

親がスマホアプリに定額課金していたり、オンライン動画サービスに加入していないかどうかも確認してください。

それぞれ解約手続きをしなければ、継続して支払いが発生してしまいます。

なお、サブスクリプションはオンライで契約している場合が多いので、スマホやパソコンでログインして解約をするとスムーズです。

もしも利用しているサブスクがわからない場合は、携帯電話やクレジットカード、銀行から定期的に引き落としされているサービスを探し一つひとつ連絡をして解約をしていきましょう。

遺品の整理・形見分け・処分

親が残した遺品を整理し、形見分けと処分するものに仕分ける作業も必要です。

単にものを整理するだけでなく、遺族の心の整理という意味でも大切な作業なので、ある程度時間が取れる時におこなってください。

遺品整理の際はまず現金や通帳、有価証券や貴金属などの財産性の高いものから仕分けていきます。次に、保険証や年金手帳などの公的書類を、紛失しないように別の場所へ置いておきます。

こうすることで遺産相続の目録作成や形見分けが楽になるので、最初に重要な書類等から仕分けるのがおすすめです。

次に親の日記帳やアルバムなど、思い出の品を整理します。

遺産整理は家族で相談しながら、財産以外のものは欲しい人へ譲り、今後使う人がいない場合は寄付や売却、または処分をしましょう。

遺品の量が多くて家族だけでは整理が終わらないような場合は、遺品整理業者の手を借りるのもおすすめです。

遺品整理や形見分けについて詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

賃貸の場合、賃貸契約を解除する

親が賃貸物件で一人暮らしをしていた場合は、賃貸借契約の解除が必要です。

本来賃貸借契約の解約は契約者本人しかおこなえませんが、本人が死亡した場合は相続人が解約の手続きを実行できます。

管理会社か大家に連絡をして、死亡届や除票、相続関係を示すための戸籍謄本等を提出して解約日を決めましょう。

賃貸物件の解約は部屋から家財を引き払う必要があるので、余裕を持った日付を設定するのが一般的です。

例えば、月の前半に亡くなった場合は当月の末日、月の後半に亡くなった場合は翌月の15日などに設定するのが良いでしょう。

なお、解約の際には原状回復費用が発生する場合があるので、敷金で相殺しきれない部分は相続人が支払うことになります。

敷金がある場合は、返還手続きも忘れずに行ってください。

また、賃貸物件の解約と同時に郵便物の転送届出を出しておきましょう!申請方法は、最寄りの郵便局へ連絡して転送先の情報を記載するだけです。

その際に、死亡の事実が確認できる書類が必要になる場合があるので、死亡届を持っておくと良いでしょう。

一人暮らしの親が亡くなった後の遺品整理の進め方

遺品整理は、親御さんとの思い出に向き合う大切な時間でもあります。

心の準備ができてから、無理のないペースで進めていきましょう。

遺品の内容と量の全体を把握する

遺品整理を始める前に、まずは部屋を見回してどの程度遺品があるかを把握しましょう。

この際にスマホで写真や動画を撮っておくと、親族と片付けの日程を決める際に「これくらいの量だから、3日みんなで協力しよう」など話し合いをしやすいです。

そして、遺品の量だけでなく内容も重要です。

運び出さなければならない家具や家電が多い場合は、トラックの手配なども必要になります。

「売れそうなものが多い」「捨てるものが多い」だけでも把握しておくと、遺品整理の計画が立てやすいので、遺品の内容と量をざっとで良いので確認してください。

遺族・親族で相談する

次に遺族や親族で遺品整理を進める際の方針、具体的な進め方を話し合います。

家が広い場合は作業場所を分担したり、スケジュールなども調整しましょう。

また「重要書類を見つけたらここに保管する」「〜は捨てずにとっておく」など、捨ててはいけないものについて共有するのも忘れずに。

さらに「アルバム類は写真撮影して捨てる」「書籍は寄付をする」などの、遺品の処分方法についても話し合っておくとスムーズです。

さらに形見分けをどうするかも、この段階で大まかに決めておくと良いでしょう。

話し合いの場では、それぞれの気持ちや希望を尊重することが大切です。

必要であれば、遺品整理士などに立てあってもらうことも検討してみてください。

業者に依頼するか自分でやるかを決める

遺品の量が多い場合や、遠方に住んでいて頻繁に通えない場合は、遺品整理業者への依頼を検討しましょう。

遺品整理業者は単なる片付けだけでなく、貴重品の探索や必要書類の整理なども行ってくれます。

費用は部屋の広さや遺品の量によって異なりますが、一般的に数万円から数十万円程度です。

費用の設定は業者によって違うので、複数の会社に見積もりに来てもらい、その中から最も価格とサービス内容のバランスが取れている業者を選んでください。

また、自分たちで遺品整理をする場合でもゴミの処分や買取など、業者の手が必要な場合があります。

その際はスポット的に「不用品回収のみ依頼する」「出張買取に来てもらう」など、業者を利用すると便利です。

スケジュールを決めて作業を進める

遺品整理は思った以上に時間がかかるものなので、まずは無理のないスケジュールを立て、計画的に進めましょう。

作業は「仕分け」→「整理」→「処分」の3つを基本に実行します。

まずは必要なものと不要なものの2分類に分けて庭などに出して、不要なものの中に捨ててはいけないものがないかチェックしたり、必要なものをさらに細かく分類しましょう。

例えば、遺族が「アルバムは取っておいて」と希望したのに、不用品にアルバムが入っていたら、必要なものの方に振り分けなおします。

また必要なものの判断も、整理をする家族によって基準が違う場合があるので、仕分け後に家族全員で整理を行い、最終判断を下すと安心です。

遺品整理は想像以上に時間がかかり、また故人の思い出がよみがえって辛くなる場面もあるはず。

そんな時は無理せずに休憩をしながら、徐々に進めていきましょう。

形見分けや処分を行う

形見分けとは、故人が残した遺品を家族で分け合う作業です。

単に遺品を分けるだけでなく、遺品を通じて故人の想いで話をし、偲ぶための大切な儀式となります。

また使えるものは家族で分け合い、思い出のために残しておきたいものは、それぞれ親しい人たちに渡しましょう。

なお、形見分けの過程で必要のないものが出てきます。

捨てるのは忍びないと思う場合は、まだ使えそうなものを寄付したり、ご近所の方へもらってもらうと良いでしょう。

また、新しい家電や家具などは売れる可能性があるので、遺品整理業者の買取サービスを利用して現金化するのもおすすめです。

遺品整理ならしあわせの遺品整理にお任せください!

一人暮らしの親が急に亡くなってしまうのは、決して無関係な話ではありません。

孤独死が増えている現代では、あなたが当事者になる可能性はあります。

一人暮らしの親には定期的にコンタクトを取り、見守りサービスを利用するなどの対策をして、孤独死対策が必要です。

もちろんしっかり対策をしていても、一人暮らしの親が亡くなってしまう日はいつかきます。

その日に慌てないように、葬儀や必要な手続き、遺品整理についても考えておくべきです。

急な遺品整理は遺族の負担も大きいので、遺品整理業者を利用するのもおすすめです。

「しあわせの遺品整理」では、遺品整理士の資格を持つスタッフが、ご遺族の気持ちに寄り添いながら丁寧に対応いたします。

一人暮らしだった親御さんの遺品整理や、特殊清掃が必要なケースにも対応しております。

故人様の思い出の品は大切に扱い、必要書類や貴重品の探索もお手伝いします。

遺品整理についてお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

無料見積りも行っておりますので、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

遺品整理士の資格を持ち、年間37967件の相談実績をもつ「しあわせの遺品整理」代表。

全国で安心して遺品整理を依頼できる世の中を目指し、人柄・費用・サービス精神を大切に遺品整理業を行っています。

遺品整理士認定番号:IS38071

遺品整理業者をお探しの方へ!

- 千葉で遺品整理はこちら

- 兵庫で遺品整理はこちら

- 札幌で遺品整理はこちら

- 茨城で遺品整理はこちら

- 広島で遺品整理はこちら

- 京都で遺品整理はこちら

- 宮城で遺品整理はこちら

- 全国の遺品整理対応エリアはこちら

- その他

遠方からでも大歓迎!

遺品整理、生前整理ならお任せください。

すぐに駆けつけます!

- 365日年中無休で対応

- 最短30分で駆けつけ見積もり

- 鍵預かり、遠方対応可能

- ご見積もり後のキャンセル無料