片付けられないのは病気かも?セルフチェックと対処法・改善への具体的なステップ!

投稿日:

更新日:

- ゴミ屋敷

部屋を片付けられないことに悩み、「もしかすると、自分は病気なのでは?」と考えている方は多いはずです。

確かに片付けられない原因として病気が関係しているケースは多くありますが、必ずしもそうとは限りません。

病気以外が原因で片付けられないケースもあり、まずはそれぞれのケースの概要を把握して自身が当てはまるかどうかをセルフチェックする必要があります。

そこで、この記事では「片付けられないのは病気かも?」と悩む方のために、下記の項目について徹底解説します。

・片付けられない原因になりうる病気と、そのセルフチェック方法

セルフグネストやADHDなど、片付けられない症状に関する病気はさまざまある

・病気以外の片付けられない原因

多忙やストレス・精神的疲労、気質的特性が原因として考えられる

・片付けられない人のよくある特徴や行動

物への強い執着、買い物依存、人に助けを求められないなどのセルフチェックが有効

・片付けられない人がその問題を解決する方法

医療的なアプローチ、もしくは片付けの専門業者への依頼が有効

これらの項目を丁寧に解説するので、ぜひ参考にしてください。

遠方からでも大歓迎!

遺品整理、生前整理ならお任せください。

すぐに駆けつけます!

- 365日年中無休で対応

- 最短30分で駆けつけ見積もり

- 鍵預かり、遠方対応可能

- ご見積もり後のキャンセル無料

目次

片付けられない症状は病気が原因かも?セルフチェック

片付けられない症状に関連する病気として、下記の7種類が考えられます。

- セルフネグレクトと片付け困難の関係

- ADHDによる片付け障害の特徴

- 自閉スペクトラム症と環境整理の難しさ

- 統合失調症と生活空間への影響

- 強迫性貯蔵障害(ホーディング障害)について

- うつ病と片付けられない関係性

- 認知症による整理整頓能力の低下

それぞれの病気の特徴・症状が自分に当てはまる部分はないか確認し、セルフチェックしてみましょう。

セルフネグレクトと片付け困難の関係

セルフネグレクトとは、自分の健康や生活環境を適切に管理できなくなる状態を指します。

たとえば、食事や入浴といった基本的な生活習慣が崩れ、部屋の掃除や整理整頓ができなくなるのがよくある症状です。

セルフネグレクトの背景には、うつ病や認知症、社会的孤立などが関与していることが多く、片付けられない状態が悪化すると、ゴミ屋敷化するケースもあります。

また、自分の生活環境が不衛生であることを認識しつつも、改善する気力や判断力が低下しているのが特徴です。

早期に周囲のサポートを受けることが大切であり、自治体の福祉サービスや専門機関への相談が解決の糸口となる場合があります。

関連記事:「セルフネグレクトの実態!高齢者以外に若者にも急増中!放置すると深刻なゴミ屋敷化も」

ADHDによる片付け障害の特徴

ADHDとは、不注意・多動性・衝動性の3つの特徴を主な症状とする発達障害の一種です。

集中力の維持が難しく、物事の優先順位をつけるのが苦手なため、片付けができないことがよくあります。

特に、「片付けをしようと思っても別のことに気を取られてしまう」「どこから手をつければいいかわからない」といった問題が発生しやすく、結果として部屋が散らかったままになりがちです。

また、物を分類して整理するのが難しいため、一度片付けてもすぐに元通りになることもあります。

ADHDによる片付けの困難さを軽減するには、タスクを細分化して少しずつ進めたり、視覚的にわかりやすい収納方法を取り入れたりするのが効果的です。

関連記事:「ゴミ屋敷はADHDが原因?ゴミ・物が捨てられない原因と対策を紹介!」

自閉スペクトラム症と環境整理の難しさ

自閉スペクトラム症はADHDと同じ発達障害の一種で、ASDと呼ばれることもあります。

物事に強いこだわりを持つ一方で、対人関係やコミュニケーションにおいて柔軟な対応ができないのが特徴です。

そのため、「自分なりのルールで物を配置している」「一度決めた場所を変えられない」といった特徴が見られ、結果的に片付けが進まなくなることがあります。

また、視覚的な情報処理の仕方が異なるため、一般的な整理整頓の方法が合わない場合もあります。

自閉スペクトラム症の人が片付けやすい環境を作るには、ラベリングを活用した収納や、できるだけシンプルな整理方法を取り入れるのが効果的です。

統合失調症と生活空間への影響

統合失調症は、幻覚や妄想、思考の混乱などが特徴の精神疾患で、日常生活の維持が困難になることがあります。

特に、意欲の低下や認知機能の障害によって、片付けをする気力が湧かず、部屋が散らかりやすくなるのが特徴です。

また、物の管理ができず、同じものを何度も購入してしまったり、大切なものを紛失してしまうことも少なくありません。

周囲の支援がないと、生活環境が悪化し、衛生面にも問題が生じる可能性があります。

統合失調症の人が快適に生活するためには、定期的なサポートを受けながら、シンプルで維持しやすい環境を整えることが大切です。

強迫性貯蔵障害(ホーディング障害)について

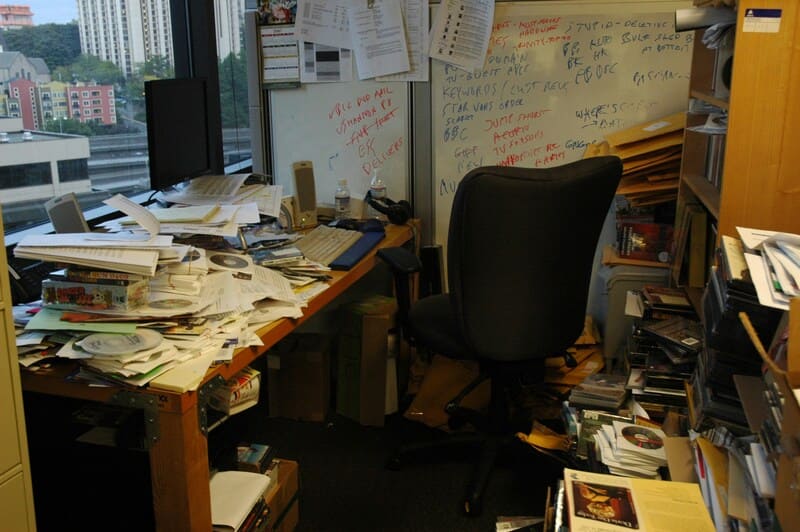

強迫性貯蔵障害(ホーディング障害)は、物を過剰にため込んでしまう精神疾患の一種です。

「捨てることに強い不安を感じる」「物を手放せない」といった特徴があり、結果として生活空間が物であふれかえってしまいます。

ホーディング障害の人は、自分の行動をコントロールするのが難しく、周囲からの指摘があっても片付けられないことが多いです。

この障害の背景には、不安障害や強迫性障害が関係していることがあり、単に片付けを促すだけでは改善しにくい傾向があります。

専門的な治療やカウンセリングを受けながら、少しずつ物を整理していくことが有効な対策です。

うつ病と片付けられない関係性

うつ病の人は、気分の落ち込みや意欲の低下により、日常的な行動が困難になります。

その影響で、掃除や片付けが後回しになり、部屋が散らかりやすくなるのが特徴です。

また、「片付けなければならない」と感じていても、実際に行動に移すエネルギーが湧かず、さらに自己嫌悪に陥るという悪循環に陥ることもあります。

うつ病による片付け困難を解決するには、まずは心身の回復を優先し、無理のない範囲で少しずつ片付けることが大切です。

族や支援者のサポートを受けながら、負担を減らしていきましょう。

認知症による整理整頓能力の低下

認知症の進行に伴い、記憶力や判断力が低下することで、整理整頓が難しくなります。

物の置き場所を忘れてしまう、同じものを何度も購入してしまうといった問題が発生し、部屋が散らかる原因になります。

また、片付けの手順を忘れてしまい、どこから手をつければいいのかわからなくなるケースも少なくありません。

認知症の人が快適に生活するためには、物の配置をシンプルにし、必要なものだけを手の届く範囲に置くなどの工夫が大切です。

家族や介護者が適切にサポートしながら、安全で整理された環境を維持することが求められます。

関連記事:「高齢者の認知症がゴミ屋敷に繋がる原因と対処法!別の精神疾患にも注意!」

病気以外で片付けられない主な原因

「片付けなければならない」と感じていても片付けられない場合は、病気以外の原因がその背景にあるケースがあります。

その場合、よくあるのは下記の3つのケースです。

- 過度な多忙による時間不足

- 慢性的なストレスと精神的疲労

- 片付けが苦手な気質的特性

病気のセルフチェックに思い当たる項目がなかった方は、これら3つのいずれかが当てはまっているのかもしれません。

過度な多忙による時間不足

仕事や家事、育児などに追われる忙しい日々が続くと、片付けに時間を割く余裕がなくなり、部屋が散らかりやすくなります。

特に、長時間労働や休日出勤が多い人は、帰宅後に疲れ果てて片付けに手が回らないことも多いでしょう。

また、子育て中の家庭では、子どもが散らかしたものを片付ける間もなく、次々と新たな物が増えていくため、整理整頓が追いつかないこともあります。

時間がないと、片付けを後回しにする習慣がついてしまい、気づけば部屋が散らかり放題になっていることも。

解決策としては、短時間でできる片付けのルールを決めたり、スケジュールの中に「片付けタイム」を組み込んだりするのが効果的です。

慢性的なストレスと精神的疲労

ストレスが溜まると、気力が低下し、片付けに取り組む余裕がなくなります。

仕事や人間関係、家庭の問題などで常にプレッシャーを感じていると、「片付けなきゃ」と思っていても体が動かないものです。

特に、精神的に疲れていると、優先順位を考えるのも難しくなり、「どこから手をつければいいかわからない」といった状況に陥ってしまいがち。

また、ストレス発散のために衝動買いをしてしまい、物が増えすぎて片付けが追いつかなくなることもあります。

ストレスが原因で片付けができない場合は、まず心身の回復を優先し、少しずつ無理のない範囲で整理することが大切です。

リラックスできる環境を整えることで、片付けへの意欲も徐々に回復します。

片付けが苦手な気質的特性

片付けが苦手な人には、生まれつき整理整頓が得意でない「気質的な特性」が影響していることがあります。

例えば、物を捨てるのが苦手な人、細かく分類するのが面倒に感じる人、空間認識が弱く収納の仕方がわからない人など、片付けに関する苦手意識は人それぞれです。

また、「完璧に片付けよう」と思うあまり、ハードルが高くなり、結局何も手をつけられないケースもあります。

こうした場合は、自分に合った片付け方法を見つけることが大切です。

たとえば、大まかに収納するスタイルを取り入れたり、「とりあえず物を一箇所にまとめる」といった簡単なルールを作ったりすると、片付けのハードルが下がりやすくなります。

関連記事:「ゴミ屋敷・汚部屋とアスペルガー症候群の関係とは?原因と対策を解説」

片付けられない人の心理的特徴と行動パターン

病気が原因の場合もそうでない場合も、片付けられない人には下記の心理的特徴や、行動パターンが見られます。

- 「もったいない」という執着

- 買い物依存と物の蓄積

- 物で埋める心の隙間と孤独感

- 援助を求められない自己完結型

自身に当てはまる項目がないか、確認してみてください。

「もったいない」という執着

「まだ使える」「捨てるのはもったいない」と思う気持ちが強いと、不要な物を手放せず、部屋が物であふれてしまいます。

この心理は、節約意識が高い人や、過去に物資が不足していた経験がある人に多く見られます。

戦後間もない時代に生まれ育った人や、その子どもにも多く見られる特徴です。

また、「いつか使うかもしれない」という考えから、使わない物でも捨てる決断ができず、結果として片付けられない状態に陥ります。

さらに、思い出の品に強い愛着を持つ人も、感情的な理由で物を処分できないことがあります。

片付けを進めるには、「本当に必要な物かどうか」を冷静に見極めることが大切です。

一定期間使わなかった物は手放す・リサイクルに出すなど、物の循環を意識すると整理がしやすくなります。

買い物依存と物の蓄積

買い物がストレス発散になっている人は、物を次々と買い足してしまい、部屋が片付かなくなることがあります。

特に、セールや限定商品に弱く、「安いから」「今しか買えないから」といった理由で必要以上に購入する傾向があると、物が増える一方です。

また、買い物依存の人は、「購入した瞬間の満足感」を得ることが目的になっており、買った後の管理がおろそかになりがちです。

結果として、使わない物が積み重なり、片付けが追いつかない状態になってしまいます。

この場合、買い物の習慣を見直し、「本当に必要かどうか」を考えるクセをつけることが大切です。

買う前に一度時間を置く、リストを作成して計画的に購入するなどの対策を取ると、無駄な物の増加を防げます。

物で埋める心の隙間と孤独感

心の寂しさや孤独感から、片付けられない状態に陥っている方もいます。

特に、一人暮らしの人や社会的なつながりが少ない人は、物を増やすことで安心感を得ようとする傾向があります。

思い出の品を捨てられないのも、「過去の良い記憶を手放したくない」という心理が働いているためです。

また、誰かと一緒に過ごす時間が少ないと、代わりに物を集めることで心の隙間を埋めようとすることもあります。

しかし、物が増えすぎると逆にストレスを感じることもあり、悪循環に陥りがちです。

孤独感からくる片付け困難を解決するには、人とのつながりを大切にするのが有効です。

信頼できる人に相談する、趣味のコミュニティに参加するなど、精神的な満足感を得られる環境を作ることで、物に依存しにくくなります。

援助を求められない自己完結型

「自分でなんとかしなければならない」という思い込みが強い人は、片付けに関する悩みを誰にも相談できず、問題を抱え込んでしまうことがあります。

特に、プライドが高い人や、過去に他者に頼った経験が少ない人は、「他人に迷惑をかけたくない」「片付けられないことを知られたくない」と考え、状況を改善できないのがよくあるケースです。

また、「自分のやり方で片付けたい」というこだわりがある人も、適切な助言を受け入れにくい傾向があります。

しかし、片付けは一人で解決するのが難しい場合もあり、その際は、家族・友人・専門家の手を借りるのが有効です。

勇気を出して周囲に相談し、少しずつでも支援を受けることで、片付けの負担を軽減できるでしょう。

関連記事:「ゴミ屋敷になるのはなぜ?原因と心理・性格とゴミ屋敷から抜け出す方法を解説」

片付け困難を改善するための医療的アプローチ

片付けられない原因が病気に関連している場合、医療的なアプローチが有効です。

たとえば、ADHDやうつ病、強迫性貯蔵障害(ホーディング障害)などが原因で片付けが困難になっている場合、専門の医師による診断と適切な治療が必要です。

治療方法には、薬物療法や認知行動療法(CBT)があり、特に認知行動療法は、片付けの習慣を身につけるために役立ちます。

また、精神科や心療内科のカウンセリングを受けることで、片付けに対する苦手意識やストレスを軽減できます。

必要に応じて、作業療法士や片付けの専門家と連携し、実践的な整理整頓のサポートを受けることも効果的です。

専門機関へ相談し、適切なアプローチを取ることが、片付け問題の早期改善につながります。

専門業者による片付けサポートの効果と選び方

片付けられない状態が続く場合、専門業者のサポートを受けるのが有効です。

片付け業者は、整理整頓の知識と経験が豊富で、物の仕分けや不用品の処分、清掃まで一貫して対応してくれます。

そのため、片付けを効率的に進められるのはもちろん、精神的な負担を軽減させることも可能です。

また、業者は感情的な障害を持つ人々にも配慮したサービスを提供しており、心のケアをしながら片付けを進めることができます。

ただし、業者を選ぶ際には、複数社の実績・料金・口コミなどの要素を比較して、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

無料の相談や見積もりを依頼し、業者の対応やサービス内容を確認することをおすすめします。

片付けに悩んだら専門家へ相談するタイミングと方法

片付けに関する問題が日常生活に支障をきたすようになったら、専門家への相談を検討するべきです。

特に、物が溢れてしまっている、片付ける気力が湧かない、または物を捨てることに強い抵抗を感じる場合、専門家のサポートが必要なサインです。

精神的な問題が絡んでいることも多いため、まずは心療内科や精神科でカウンセリングを受けることも必要です。

片付けに特化したサポートが必要な場合は、整理収納アドバイザーや片付け専門の業者に相談するといいでしょう。

相談・見積りは無料でおこなっている業者が多く、料金やサービス内容に納得した状態で依頼できます。

早めに専門家の助けを得ることで、問題の深刻化を防ぎ、スムーズに改善することが可能です。

関連記事:「ゴミ屋敷問題を相談する窓口・相談先は?住人が家族・近所などケース別に解説」

部屋や家全体の片付けはしあわせの遺品整理にお任せください

片付けられない原因は、病気や心理的な要因、環境的な要因などさまざまです。

特に、ADHDやうつ病、強迫性貯蔵障害などの病気が影響している場合、適切な医療的アプローチが必要です。

また、過度な多忙やストレス、買い物依存などが原因で片付けが困難になることもあります。

精神的な負担を軽減しながら効率的に片づけを進めるには、専門業者のサポートを受けるのが有効です。

信頼できる専門業者をお探しなら、「しあわせの遺品整理」にお任せください。

片付け・遺品整理のプロフェッショナルである当社は、全国で30社に1社のみ選ばれる遺品整理優良事業所を受賞した実績があります。

現地での見積りも無料でおこなっており、電話やLINEでの相談を受け付けることも可能です。

物品の仕分けや不用品処分はもちろん、不用品の買取・特殊清掃・ハウスクリーニングなど、片付けに関するあらゆるサービスをワンストップで提供します。

依頼者様の気持ちに寄り添うことを第一に考え、不安・負担を軽減しながら、大切な物品の整理をサポートします。

部屋・家全体の片付けに関する疑問や不安があれば、年間37967件の相談実績がある当社にお気軽にご相談ください。

- ゴミ屋敷

遠方からでも大歓迎!

遺品整理、生前整理ならお任せください。

すぐに駆けつけます!

- 365日年中無休で対応

- 最短30分で駆けつけ見積もり

- 鍵預かり、遠方対応可能

- ご見積もり後のキャンセル無料