行政が定めるゴミ屋敷の条例内容は?自治体の対策とゴミ屋敷の解決方法を解説

投稿日:

更新日:

- ゴミ屋敷

ゴミ屋敷問題に悩まされている方の中には、行政・役所の条例や対策が気になる方も多いはずです。

特に、ゴミ屋敷が長期間放置されていると、近隣に住む方も被害を被る可能性があります。

家主がそれを改善しようとしないようなら、行政に対応してもらうよう相談するのも一つの手段です。

また、親族や自分自身の家屋がゴミ屋敷状態になっている場合も、行政に相談してみる価値はあります。

そこでこの記事は、ゴミ屋敷に対する自治体の条例や対策について徹底解説します。

・行政が定めるゴミ屋敷の条例や法律

ゴミ屋敷を違法とする法律はないが、自治体によってはゴミ屋敷条例がある

・ゴミ屋敷条例の内容や行政による対策

ゴミ屋敷の調査や、住人に対する指導と支援など

・ゴミ屋敷条例がない自治体による対策

ゴミ屋敷への訪問や、警察・消防への働きかけ

・各自治体のゴミ屋敷条例の現状

ゴミ屋敷条例がある自治体はわずか5.8%のみ

・近隣のゴミ屋敷を解決する方法

役所、管理会社、住人に相談する

・自分自身や親族の家屋がゴミ屋敷状態にある場合の対応策

自治体に支援を依頼する、専門業者に片付けを依頼する

上記の内容について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

遠方からでも大歓迎!

遺品整理、生前整理ならお任せください。

すぐに駆けつけます!

- 365日年中無休で対応

- 最短30分で駆けつけ見積もり

- 鍵預かり、遠方対応可能

- ご見積もり後のキャンセル無料

目次

ゴミ屋敷についての法律・条例

ゴミ屋敷に関する法律・条例について、下記の4点を結論としてお伝えします。

- ゴミ屋敷を違法とする法律はない

- 自治体によりゴミ屋敷条例がある

- 警察はゴミ屋敷問題に介入しない

- 勝手に片付けるのは違法

それぞれのポイントを解説します。

ゴミ屋敷を違法とする法律はない

日本には、ゴミ屋敷そのものを直接違法とする法律は存在しません。

現行の法律では「ゴミ屋敷=違法」とはされておらず、個人の財産権や居住の自由が尊重されるため、住人が自ら改善しない限り、強制的な対処は難しいのが現状です。

ただし、ゴミ屋敷が周囲に悪影響を及ぼす場合、「廃棄物処理法」「消防法」「建築基準法」などの関連法規が適用されるケースがあります。

たとえば、悪臭や害虫の発生が近隣住民の生活を著しく害する場合は、行政が指導や改善命令を出すことがあります。

しかし、強制的な撤去には高いハードルがあり、実際の対応には自治体の条例が大きく関わることになるのが実情です。

自治体によりゴミ屋敷条例がある

近年、ゴミ屋敷問題が全国的に深刻化する中で、各自治体は独自の「ゴミ屋敷条例」を制定し、対策を強化しています。

これにより、一定の基準を満たすゴミ屋敷に対して、行政が指導や命令をおこなうことが可能になりました。

自治体ごとに条例の内容は異なりますが、多くの場合、「生活環境の悪化」や「周囲への衛生的・安全的な影響」がある場合に適用されます。

たとえば、東京都世田谷区や大阪市では、ゴミ屋敷に対する改善命令が可能な条例が制定されており、指導に従わない場合は、行政代執行による強制撤去も実施されることがあります。

ただし、実際に行政代執行が行われるケースは少なく、まずは住人への指導や支援が優先されます。

自治体ごとに対応が異なるため、具体的な対応を知りたい場合は、自分の住んでいる地域の条例を確認してみましょう。

警察はゴミ屋敷問題に介入しない

ゴミ屋敷問題は、基本的に行政が対応するものであり、警察が直接介入することはありません。

警察は主に刑事事件や治安維持を担当しており、ゴミ屋敷のような「私有地内の環境問題」については権限を持たないためです。

ただし、ゴミ屋敷が原因で犯罪やトラブルが発生した場合は、警察が関与することがあります。

たとえば、ゴミ屋敷内で火災が発生した場合や、住人が近隣住民に対して暴言や嫌がらせをおこなっている場合などが、警察が対応する可能性がある一例です。

また、悪臭や害虫が原因で住民同士のトラブルが発生し、暴力事件に発展した場合も、警察が出動する可能性があります。

しかし、単に「ゴミが多い」「近隣住民が困っている」といった理由だけでは、警察が直接動くことはできません。

基本的には、自治体の相談窓口や環境担当部署に連絡し、適切な対応を求めるのが正しい方法です。

ゴミ屋敷で家が全焼した事例はこちらの記事で紹介しています。

勝手に片付けるのは違法

ゴミ屋敷の所有者が本人の意思でゴミを溜め込んでいる場合、たとえ家族や近隣住民であっても、勝手に片付けることは法律違反となります。

これは、日本の法律において「所有権」が強く保護されているためです。

無断で片付けをおこなうと、「器物損壊罪」「住居侵入罪」などの罪に問われる可能性があります。

また、ゴミを処分したとしても、所有者が「自分の財産を勝手に処分された」と主張すれば、損害賠償を請求されるリスクもあります。

そのため、ゴミ屋敷の片付けを進めたい場合は、まず所有者の同意を得ることが大前提です。

どうしても改善が見込めない場合には、自治体の福祉課や清掃担当部署に相談するのが有効です。

行政・役所によるゴミ屋敷条例に基づく対策

この章では、行政・役所が定めるゴミ屋敷条例の具体的な内容について解説します。

- ゴミ屋敷の調査

- 住人に対する指導と支援

- ゴミ撤去勧告

- ゴミ撤去命令

- 氏名公表・罰金

- 強制撤去

- 撤去費用の請求

行政がこれらの対策をおこなってくれるため、管轄の自治体にゴミ屋敷条例があれば、速やかな問題解決が期待できます。

ゴミ屋敷の調査

自治体がゴミ屋敷問題に対応する際、まずおこなわれるのが「調査」です。

近隣住民からの苦情や通報を受けて、役所の環境課や福祉課などが現地確認をおこないます。

ゴミの量や種類、悪臭・害虫の発生状況、近隣住民への影響などが詳しいチェックが、ゴミ屋敷調査の具体的な内容です。

調査結果に基づき、自治体は「ゴミ屋敷条例」に基づく対応を検討します。

ただし、個人の財産権が強く保護されているため、ゴミが敷地内に収まっている場合はすぐに強制的な措置を取ることはできません。

そのため、行政はまず所有者との話し合いや指導を進め、改善の意向があるかどうかを確認します。

住人に対する指導と支援

ゴミ屋敷の所有者や住人が問題を自覚し、改善に向けて動けるよう、自治体は指導や支援をおこないます。

「ゴミの適切な処分方法の説明」や「清掃スケジュールの提案」「福祉サービスの紹介」などが、その具体的な内容です。

特に高齢者や障害を抱えている人の場合、福祉課と連携し、支援を受けながらゴミを片付ける方法を検討することもあります。

しかし、指導に応じず改善が見られない場合、行政は次のステップとして「ゴミ撤去勧告」や「命令」を発令します。

支援の対象者には、生活環境の改善を目的とした継続的なフォローがおこなわれることもあります。

ゴミ撤去勧告

ゴミ屋敷の状態が周囲に悪影響を及ぼしているにもかかわらず、住人が自発的に片付けない場合、自治体は「ゴミ撤去勧告」を出します。

これは、行政が正式に「ゴミを片付けるように求める」通知を送るもので、所有者や住人に対して改善の期限を設定することが一般的です。

この勧告には法的拘束力はありませんが、自治体の権限に基づく正式な要請であり、これを無視し続けると「ゴミ撤去命令」や罰則が科される可能性があります。

勧告の段階で所有者が改善に取り組むケースもありますが、対応しない場合には次の措置が講じられます。

ゴミ撤去命令

ゴミ撤去勧告を無視し、なおも問題が解決しない場合、自治体は「ゴミ撤去命令」を発令することがあります。

これは、条例に基づいた強制力のある命令です。

行政側が具体的な清掃期限を定め、改善がなければ次のステップに進むことになります。

この段階になると、所有者は行政からの直接的な指示を受けるため、違反した場合には以降解説する罰則が科される可能性があります。

氏名公表・罰金

ゴミ撤去命令に従わなかった場合、自治体によっては「氏名公表」や「罰金」といった措置が取られることがあります。

これは、ゴミ屋敷問題が地域の生活環境を著しく悪化させている場合に適用されるもので、所有者に対して強いプレッシャーをかけることが目的です。

氏名公表は、自治体の広報誌や公式サイトなどでおこなわれることがあり、社会的な信用を失う可能性があります。

また、罰金の額は条例によって異なりますが、一般的には数万円から数十万円ほどと高額です。

これらの措置によって、所有者が改善に向けて動き出すことが期待されます。

強制撤去

ゴミ撤去命令が発令されても改善が見られない場合、最終手段として自治体が「強制撤去(行政代執行)」を実施することがあります。

これは、行政が業者に委託してゴミを強制的に撤去する措置で、所有者の同意がなくても実行されることがあります。

また、強制撤去をおこなうには法律に基づいた手続きが必要であり、自治体は事前に十分な警告や通知をおこなうのが一般的です。

強制撤去が決定されると、指定された日程でゴミの回収がおこなわれ、その後の清掃も自治体が管理します。

撤去費用の請求

強制撤去がおこなわれた場合、その費用は原則として所有者が負担します。

自治体がゴミ撤去業者に依頼した際の費用は「行政代執行費用」として請求され、場合によっては数十万円から数百万円に及ぶこともあります。

所有者が費用を支払わない場合、自治体は財産の差し押さえや、訴訟を起こすこともあります。

特に、ゴミ屋敷の状態が悪化し、大規模な清掃が必要になった場合は費用も高額になるため、所有者にとって深刻な経済的負担です。

そのため、ゴミ屋敷問題は放置せず、早めに対策を講じなくてはなりません。

関連記事:「お金がない人がゴミ屋敷を片付けるには?自力でやる方法と依頼する方法を解説」

ゴミ屋敷条例がない行政・役所による対応

前章で解説した内容は、あくまでもゴミ屋敷条例がある自治体による対応です。

条例を定めていない行政・役所の場合は、一般的に下記の対応が取られます。

- ゴミ屋敷への訪問

- 医療福祉・経済支援

- 自治体から警察・消防へ働きかけ

条例がないからといって、行政は何もしてくれないわけではありません。

近隣のゴミ屋敷問題を解決するには、条例の有無は問わず、役所に相談してみるのが有効です。

ゴミ屋敷への訪問

ゴミ屋敷条例がない自治体でも、問題を放置するわけではありません。

住民からの苦情や通報が寄せられた場合、環境課、福祉課、保健所などが現地訪問をおこない、状況を確認します。

この訪問の目的は、単にゴミの量を調査するだけでなく、住人の生活環境や健康状態を把握し、支援が必要かどうかを判断することです。

訪問時には、住人との対話を重視し、「どのような理由でゴミを溜めてしまったのか」「片付ける意志があるのか」といった点を確認します。

場合によっては、家族や親族と連携し、解決策を模索することもあります。

ただし、ゴミが敷地内に収まっている場合は、法律的な強制力がないため、行政としては説得や指導を中心とした対応を取ることになります。

医療福祉・経済支援

ゴミ屋敷の住人の中には、高齢者や障害を持つ人、精神的な問題を抱えている人も多く見られます。

そのため、行政は単にゴミの片付けを求めるのではなく、医療福祉・経済支援を通じた根本的な解決を目指します。

具体的には、福祉課や地域包括支援センターが中心となり、以下のような支援を検討します。

- 生活保護の申請サポート(経済的な困窮が原因で片付けができない場合)

- 訪問介護・ヘルパーの手配(身体的な理由で清掃が困難な場合)

- 精神科やカウンセリングの紹介(セルフネグレクトや強迫性障害が関係する場合)

これらの支援を通じて、住人がゴミを溜める原因にアプローチし、長期的な改善を目指します。

ただし、本人が支援を拒否するケースも多く、その場合は行政としても対応が難しくなるのが実情です。

自治体から警察・消防へ働きかけ

ゴミ屋敷条例がない自治体では、行政だけで問題を解決するのが難しい場合もあるのが実情です。

そのため、行政は警察や消防と連携し、間接的な対応をおこなうことがあります。

たとえば、以下のようなケースでは、自治体から警察や消防へ相談がおこなわれます。

- 火災のリスクがある場合

- 害虫・悪臭による公害が発生している場合

- 道路にはみ出したゴミが通行を妨げている場合(道路交通法違反)

警察は基本的にゴミ屋敷問題に直接介入できませんが、「軽犯罪法」や「道路交通法」などに抵触する場合は指導をおこなうことがあります。

消防も、火災の危険が高い場合には注意喚起をおこない、改善を求めるのが一般的です。

こうした行政と関係機関の連携によって、ゴミ屋敷問題の解決を図ることができます。

関連記事:「ゴミ屋敷に発生する虫の種類と発生原因!放置すると健康被害の危険があるので対策を!」

市区町村のゴミ屋敷条例の現状

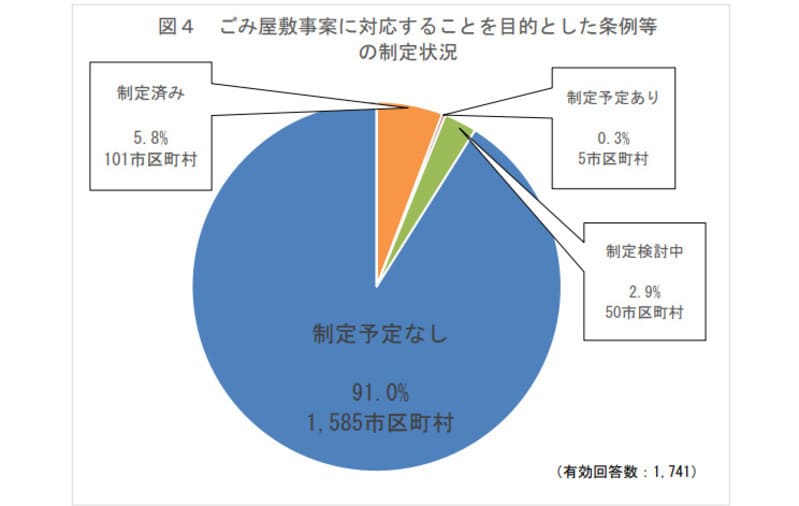

この章では、各市区町村のゴミ屋敷条例の現状として、環境省の調査結果をもとに下記の内容を解説します。

- ゴミ屋敷条例が制定された市区町村は5.8%のみ(令和4年度)

- 制定予定及び検討中は3.2%

- 91%の市区町村が制定予定なし

多くの市区町村において、ゴミ屋敷条例の制定は検討すらされていないのが実情です。

ゴミ屋敷条例が制定された市区町村は5.8%のみ(令和4年度)

環境省の令和4年度「『ごみ屋敷』に関する調査報告書」によると、日本全国の市区町村のうち、ゴミ屋敷問題に対応するための条例をすでに制定済みの自治体は101市区町村あります。

ただ、これは全体のわずか5.8%に過ぎません。

さらに、都道府県ごとに条例の制定状況には大きなばらつきがあり、一部の自治体では積極的にゴミ屋敷対策を進めているのに対し、多くの地域では未対応のままとなっています。

条例を制定している自治体では、「廃棄物部局」がその所管を担うケースが最も多く、その他「市民・住民部局」などが対応している例もあります。

ゴミ屋敷問題は全国的な課題であるにもかかわらず、現時点では条例の整備が進んでおらず、対応が自治体ごとに分かれているのが現状です。

制定予定及び検討中は3.2%

同じ調査報告書によると、ゴミ屋敷条例を「制定予定」または「検討中」と回答した自治体は、全国でわずか55市区町村(全体の3.2%)でした。

この数値からも分かるように、ゴミ屋敷条例を新たに導入しようとする自治体は少数派であり、多くの地域では条例制定に消極的な姿勢が見られます。

条例の制定には、財政的な負担や行政の対応体制の整備が必要であるため、慎重に検討している自治体が多いと考えられます。

また、すでに既存の法律や他の条例で一定の対応が可能であるため、新たな条例を作る必要がないと判断している自治体もあるようです。

しかし、ゴミ屋敷問題が深刻化すると、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼすだけでなく、火災や衛生問題につながるリスクもあります。

そのため、今後はより多くの自治体が条例の必要性を再検討する可能性もあります。

91%の市区町村が制定予定なし

調査報告書によると、全国の1,585市区町村(全体の約91%)がゴミ屋敷条例の制定予定はないと回答しています。

条例を制定しない理由として、下記のものが挙げられます。

- 既存の法律(廃棄物処理法、軽犯罪法など)で対応可能と考えている

- ゴミ屋敷の問題が地域内で深刻化していないため、条例の必要性を感じていない

- 条例を制定しても、実際の運用が難しい(人員や予算の問題)

特に人口の少ない自治体では、条例を整備するよりも個別対応で解決する方が現実的であると判断されているケースも多いようです。

しかし、全国的にゴミ屋敷の問題は増加傾向にあり、都市部はもちろん、地方の高齢化が進む地域でも問題が深刻化する可能性があります。

そのため、今後は自治体ごとの対応力に差が生まれる可能性があり、国や都道府県による支援や指導が求められるでしょう。

ゴミ屋敷条例についてはこちらの記事で紹介しています。

ゴミ屋敷の解決方法

近隣のゴミ屋敷問題に悩む方は、下記の方法で問題解決を試みましょう。

- 条例があるなら行政・役所に通報する

- 条例がなくても役所に相談は可能

- 賃貸なら管理会社・大家に相談

- 住人の親族に相談する

ゴミ屋敷問題に関して、第三者がおこなえるのは基本的に「相談」のみです。

当事者が問題を認識し、解決に向けて動き出せるようサポートしてあげる必要があります。

条例があるなら行政・役所に通報する

ゴミ屋敷条例が制定されている自治体では、役所に通報することで行政が対応してくれる場合があります。

条例に基づき、環境課や福祉課の担当者が現地調査をおこない、住人に対する指導や支援を進める流れが一般的です。

多くのゴミ屋敷条例では、「勧告」→「命令」→「行政代執行(強制撤去)」というステップで問題解決を図ります。

住人が指導に従わない場合は、最終的に自治体が強制的に清掃をおこなうケースもあります。

ただし、自治体によって対応が異なるため、まずは市役所や区役所の担当窓口に相談し、どのような対応が可能かを確認することが大切です。

また、条例の対象となるのは「近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼしている場合」が多いため、通報する際には、悪臭や害虫の発生状況など具体的な被害を伝えると対応してもらいやすくなります。

条例がなくても役所に相談は可能

ゴミ屋敷条例がない自治体でも、解決の糸口を見つけるには行政に相談を持ち掛けるのが第一歩です。

役所には環境課や福祉課、地域包括支援センターなどがあり、ゴミ屋敷の住人が抱える問題に応じた支援をおこなうことがあります。

たとえば、ゴミ屋敷の住人が高齢者や障害を抱えている場合、福祉課が介護サービスや生活支援を案内してくれることがあります。

また、火災や衛生上の問題がある場合は、消防や保健所と連携して注意喚起をおこなうケースもあります。

さらに、道路にはみ出したゴミが通行の妨げになっている場合は、道路管理を担当する部署や警察が適切な対応をとる可能性があります。

条例がなくても、まずは役所に相談し、どのような対応が可能かを確認してみましょう。

賃貸なら管理会社・大家に相談

ゴミ屋敷の住人が賃貸住宅に住んでいる場合、まずは管理会社や大家に相談するのが有効です。

賃貸物件では、入居者には契約上の「善管注意義務」があるため、ゴミ屋敷状態が周囲に迷惑をかけている場合、管理会社や大家が注意を促すことができます。

また、契約内容によっては、住人が清掃指示に従わない場合に「契約違反」として契約解除を求めることも可能です。

特に、害虫の発生や異臭が原因で他の入居者に影響が出る場合は、迅速な対応が求められるため、管理会社が直接清掃業者を手配するケースもあります。

管理会社や大家に相談する際には、問題の具体的な内容や被害状況をできるだけ詳しく伝えることが大切です。

写真を撮って状況を記録し、証拠として提出すると、よりスムーズに対応してもらえる可能性があります。

アパートがゴミ屋敷になった場合については下記の記事をご覧ください。

住人の親族に相談する

ゴミ屋敷の住人が家族や親族と疎遠になっている場合、親族に相談することで解決の糸口が見つかることがあります。

特に、住人が高齢者や精神的な問題を抱えている場合、親族の協力が不可欠です。

親族に相談する際は、単に「片付けてほしい」と伝えるのではなく、住人の健康状態や生活状況についても共有するのが有効です。

場合によっては、親族が介護サービスや医療機関との連携を進め、根本的な問題解決に向けた支援をおこなうことも期待できます。

また、親族が対応できない場合でも、成年後見制度を活用することで、第三者が生活環境の改善を支援することも可能です。

親族と協力しながら、行政の支援を受けることで、より効果的な解決策を見つけることができます。

親族でゴミ屋敷住人がいる場合

親族が家屋をゴミ屋敷状態にしてしまっている場合は、下記の対応をとることで問題解決につながります。

- 行政・役所の医療福祉・経済支援の相談をする

- ゴミ屋敷片付け業者に相談する

もちろん、この解決法は自分自身のゴミ屋敷問題を解決するのにも有効です。

行政・役所の医療福祉・経済支援の相談をする

ゴミ屋敷の住人が親族の場合、まず行政や役所に相談することで、医療・福祉・経済面での支援を受けられる可能性があります。

ゴミ屋敷の原因として、高齢や障害、精神的な問題、経済的困窮などが関係していることが多いため、それぞれの状況に応じた支援を受けることが大切です。

たとえば、住人が高齢者であれば、地域包括支援センターや福祉課に相談することで、介護サービスや生活支援の案内を受けられます。

また、精神的な問題が原因の場合は、保健所や精神福祉センターに相談することで、適切な医療機関やカウンセリングを紹介してもらえるでしょう。

経済的な困窮が理由でゴミを処分できない場合は、生活保護の申請や自治体の支援制度を活用することも検討できます。

行政にはゴミ屋敷問題の解決をサポートする窓口があるため、事態が深刻化する前に早めに相談を持ち掛けましょう。

ゴミ屋敷片付け業者に相談する

親族がゴミ屋敷に住んでいる場合、状況が深刻で自力での片付けが難しい場合には、ゴミ屋敷専門の片付け業者に相談するのも一つの方法です。

片付けの専門業者は、大量のゴミや不用品の撤去に慣れており、害虫や異臭対策も含めた専門的な作業をおこなうことができます。

業者に依頼する際は、事前に見積もりを取り、作業内容や料金をしっかり確認することが大切です。

ゴミの量や作業の難易度によって費用が変わるため、複数の業者を比較して予算に合った業者を選びましょう。

また、悪質な業者による高額請求のトラブルを防ぐために、自治体が紹介している信頼できる業者を利用すると安心です。

住人が片付けに前向きでない場合は、業者と連携して住人の意向を尊重しながら進めることが求められます。

無理に片付けを進めると住人の反発を招くこともあるため、話し合いながら慎重に対応しましょう。

関連記事:「ゴミ屋敷片付け・汚部屋清掃のおすすめ優良業者と費用相場を徹底紹介!」

ゴミ屋敷の片付けならしあわせの遺品整理へ

ゴミ屋敷問題は全国的に増加しているものの、ゴミ屋敷条例を制定している自治体はわずか5.8%にとどまっています。

多くの市区町村では独自の条例を持たず、対応が難しいのが現状です。

しかし、条例がない自治体でも役所に相談することで、福祉支援や環境改善のアドバイスを受けられる可能性があります。

ゴミ屋敷問題の解決には、行政への相談のほか、賃貸物件であれば管理会社や大家、または親族と連携することが大切です。

問題を円滑に解決するには、早めの相談と適切な対策を講じる必要があります。

状況が深刻な場合は、片付け業者を活用し、専門的な対応を検討しましょう。

なお、豊富な実績があり、信頼できる業者をお探しなら、「しあわせの遺品整理」にお任せください。

数多くの作業実績を持つ当社は、ゴミ屋敷の片付けのプロとして迅速・丁寧に作業をおこないます。

現地での見積りも無料でおこなっており、電話やLINEでの相談を受け付けることも可能です。

物品の仕分けや不用品処分はもちろん、不用品の買取・特殊清掃・ハウスクリーニングなど、ゴミ屋敷の片付けに関するあらゆるサービスをワンストップで提供します。

依頼者様の気持ちに寄り添うことを第一に考え、不安・負担を軽減しながら、住まい環境の整備をサポートします。

ゴミ屋敷問題や不用品処分に関する疑問や不安があれば、年間37967件の相談実績がある当社にお気軽にご相談ください。

- ゴミ屋敷

遠方からでも大歓迎!

遺品整理、生前整理ならお任せください。

すぐに駆けつけます!

- 365日年中無休で対応

- 最短30分で駆けつけ見積もり

- 鍵預かり、遠方対応可能

- ご見積もり後のキャンセル無料